胃肠道间质瘤(GIST)

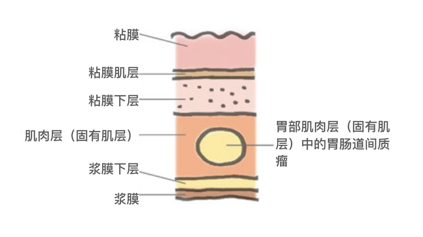

胃肠道间质瘤(GIST:Gastrointestinal Stromal Tumor)是发生于胃肠道粘膜下肌肉层(固有肌层)的一种粘膜下肿瘤。在性质与扩散方式上,有别于发生于粘膜的胃或大肠的肿瘤。胃肠道间质瘤发病率较低,大约每10万人中会出现1~2例,属于一种罕见肿瘤疾病。日本人中,该疾病的发病部位最多的是胃,为70%,其次为小肠,占比20%,大肠占比5%,食道占比5%以下。

症状

半数以上病例无自觉症状。部分病例会有恶心、黑便(焦油状大便)、贫血、腹部肿块等表现。有的胃肠道间质瘤在内窥镜检查中可见正常粘膜表面突起(隆起)。

检查

胃部X光造影检查:

服用钡餐后,X光观察胃部形状与粘膜形态,通过粘膜凹凸确认病变位置。

上消化道内窥镜检查/大肠内窥镜检查:

普通内窥镜检查可通过粘膜表面隆起状态(粘膜下肿瘤)确认胃肠道间质瘤的发病部位。胃肠道间质瘤不同于粘膜表面出现的肿瘤,病变发生于粘膜下。因而,很难直接观察病变或采取病变组织。因此,有时需要进行超声内镜检查,仔细探查间质瘤发生于胃粘膜下的哪一层,以及浸润深度。超声内镜检查时,可施以内镜超声引导下穿刺吸取术(Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-Needle Aspiration:EUS-FNA)。即将细针刺入病变处,采取组织和细胞。

小肠内窥镜检查:

使用胶囊内镜或气囊内镜观察小肠粘膜。

CT检查/核磁共振检查:

CT检查利用的是X光,核磁共振利用的是磁力,两者均是通过拍摄身体横截面图像来进行检查。此方法可以用来了解胃肠道间质瘤的位置与大小。

病理检查:

活检穿刺采取组织或细胞后,通过免疫组化染色确认其显微镜下形态、KIT蛋白表达,进而确诊是否为胃肠道间质瘤。此外,还可通过观察细胞分裂状态,分析恶性程度,预测治疗效果,评估复发风险等。

治疗

外科手术:

与胃癌或大肠癌相比,胃肠道间质瘤较少累及(浸润倾向)周边组织,淋巴结转移也极为罕见。因而,首次发病的胃肠道间质瘤,可采取局部切除术,将肿瘤周边1cm左右的组织一并切除。发病部位为胃部或肠部,且肿瘤体积为5cm以下者,可施以腹腔镜手术。

内科疗法(药物治疗):

初诊时已有转移而无法切除者,或切除后出现转移或复发、无法再次手术者,使用分子靶向药物进行治疗。